⚠️ Обращаем ваше внимание: при использовании и распространении данного исследования, пожалуйста, указывайте авторство компании Relog.

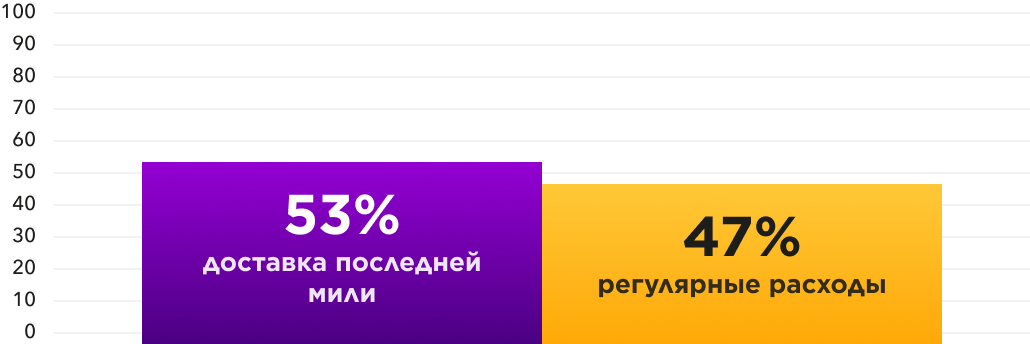

По статистике, последняя миля может составлять до 53% всех логистических затрат компании. Для FMCG-сектора с низкой маржинальностью эффективность последней мили напрямую влияет на прибыль и удовлетворенность клиентов. Особенно в эпоху бурного роста e-commerce и доставки продуктов на дом, требования к скорости и качеству довоза выросли многократно.

Методология исследования: Аналитики Relog в конце первого полугодия 2025 года провели опрос среди 542 российских FMCG-компаний (производители, дистрибьюторы, ритейлеры). В нем участвовали специалисты по логистике и цепям поставок, отвечающие за организацию доставки до магазинов (B2B) и конечных покупателей (B2C). Помимо данных опроса, мы проанализировали открытые источники – отраслевые отчёты, мнения экспертов, кейсы компаний – а также внутренние данные Relog. Такой подход позволил выявить актуальные проблемы последней мили и обозначить основные тренды развития рынка в 2025 году.

Масштабы и структура B2B-доставки FMCG

B2B последняя миля в FMCG – это доставка товара от производства или распределительного центра до розничных точек. В отличие от B2C (курьер до дверей потребителя), B2B-доставка обслуживает магазины, HoReCa (отели, рестораны, кафе) и других бизнес-клиентов. В 2025 году российский сегмент FMCG-доставки переживает рост: например, онлайн-продажи продуктов питания (e-grocery) в I квартале 2025 года выросли на 26,8% год к году, достигнув 388 млрд руб. Прогнозируется сохранение 30% годового роста, и совокупный объем онлайн-продаж продуктов по итогам 2025-го может превысить 1,7 трлн руб. Если тенденция продолжится, к 2027 году онлайн-канал станет привычным для значительной части населения, а нагрузка на последнюю милю еще более возрастет.

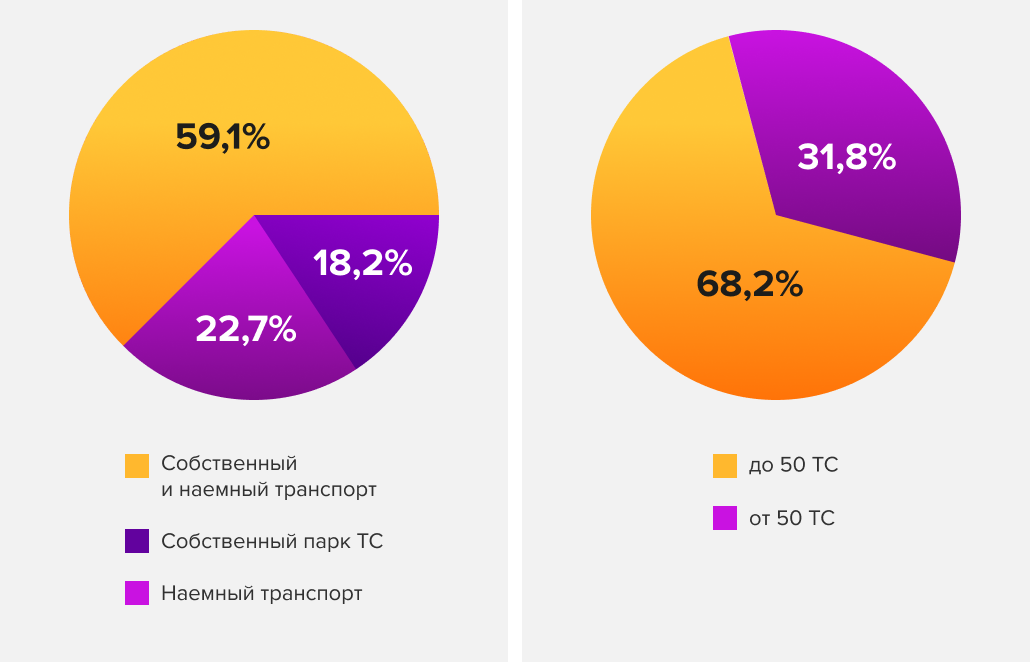

Автопарк и география. Для доставки по магазинам и HoReCa компании используют как собственные грузовики, так и наёмный транспорт. По нашим данным, около 59% игроков комбинируют свой и привлеченный транспорт, 23% полагаются только на 3PL/аутсорсинг, и лишь 18% обходятся полностью собственным парком. Причём большинство – это небольшие автопарки: почти 2/3 имеют менее 50 транспортных средств. Основной тип транспорта – коммерческие грузовики малой и средней грузоподъёмности (1–3,5 т), способные маневрировать в городе и выполнять частые рейсы. География доставки в FMCG, как правило, ограничена близостью складов и рынков сбыта: многие опрошенные работают в пределах одного региона или нескольких соседних областей. Только единицы (около 10% по опросу) обеспечивают доставку по всей стране. Это связано с высокой стоимостью дальних городских доставок и необходимостью развитой складской сети.

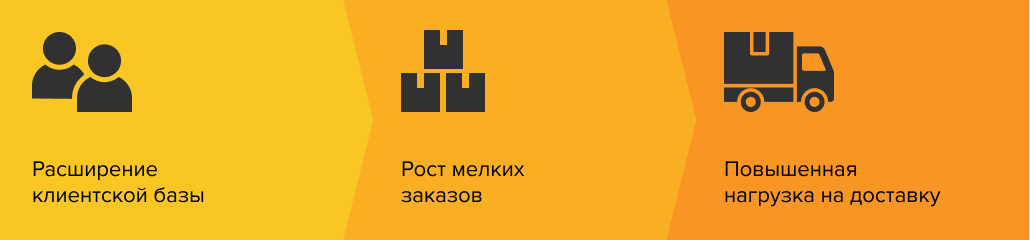

Объемы и сезонность. В первой половине 2025 года наблюдался рост объема B2B-доставок FMCG. В нашем исследовании совокупный объем доставок у респондентов увеличился на 27% в марте (после спада в первой половине января), что сопровождалось ростом месячной выручки на 18%. Средний чек заказа колеблется в пределах 15–19 тыс. руб., а средний объем продаж на одного клиента снизился на 3%. Это указывает на расширение клиентской базы и рост количества мелких заказов, что, впрочем, увеличивает нагрузку на доставку. Наиболее загруженными днями недели для поставок оказались вторник–четверг – на них приходится пиковое число рейсов, тогда как на выходные объемы заметно падают. Такая концентрация объяснима графиком работы магазинов: обычно пополнение полок планируется в начале и середине недели, а к выходным поставки сокращаются.

Ключевые проблемы последней мили в FMCG

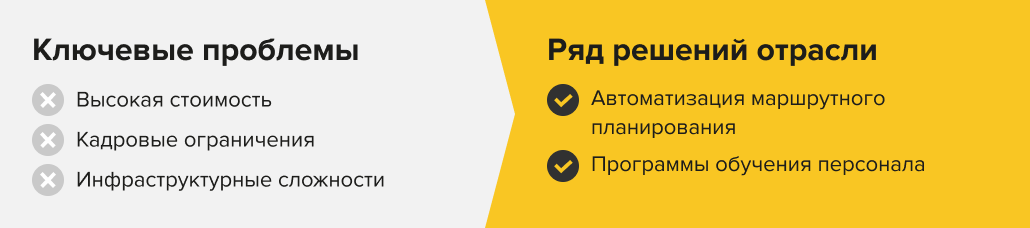

Последняя миля традиционно считается самым проблемным и дорогим этапом доставки. Российские FMCG-компании в 2025 году сталкиваются со схожими вызовами, выявленными как нашим опросом, так и отраслевыми исследованиями:

- Срывы сроков и качество сервиса. Нарушение сроков доставки – острая проблема, прямо бьющая по лояльности клиентов. По оценкам, 67% онлайн-ритейлеров испытывают трудности на этапе последней мили, что часто приводит к потере покупателей. Если поставка опаздывает или выполнена некачественно, страдает репутация поставщика: разочарованный магазин или конечный потребитель винит продавца, даже если фактически подвела служба доставки. Исследования показывают, что 65% потребителей отказываются от ритейлера после 2–3 случаев поздней доставки. Для FMCG, где повторные продажи критически важны, каждое нарушение обещанного срока ведёт к оттоку аудитории и упущенной прибыли. Основные причины срывов – человеческий фактор (ошибки курьеров/водителей, неэффективное планирование) и внешние обстоятельства (пробки, погодные условия). Дополнительный вклад вносит неточность клиентских данных: многие компании отмечают проблему некорректных адресов, что приводит к блужданию водителей и потере времени. В нашем опросе около 23% компаний указывали на ошибочные адреса как частую причину задержек.

- Ограничения в городах и инфраструктурные барьеры. В крупных городах России действуют ограничения на движение грузового транспорта, призванные уменьшить пробки и экологическую нагрузку. Однако для поставщиков FMCG эти меры оборачиваются дополнительными сложностями. Например, в Москве уже несколько лет запрещён въезд днём для грузовиков грузоподъёмностью более 1 тонны в пределы ТТК и для машин свыше 12 тонн внутри МКАД с 6 утра до 22 вечера. Аналогично, в Санкт-Петербурге до конца 2025 года запрещено круглосуточно движение тяжёлых фур (>8 т) внутри КАД без спецразрешения. Такие ограничения существуют и в ряде миллионников. Хотя они призваны улучшить городскую среду, для участников цепи поставок FMCG это означает необходимость подстраивать логистику: либо получать платные пропуска и идти на дополнительные издержки, либо переносить доставку на ночные часы, либо дробить доставку на более мелкий транспорт (грузовики до 1 тонны, коммерческие фургоны), что увеличивает число рейсов.Проблема усугубляется недостатком специально оборудованной инфраструктуры для городской доставки. Не во всех районах есть достаточно разгрузочных зон у магазинов, парковки для грузового транспорта. Машинам часто приходится останавливаться во втором ряду, работать в стеснённых условиях, что замедляет процесс выгрузки и создаёт риски ДТП и штрафов. В часы пик добраться до ряда торговых точек крайне трудно. Логисты отмечают: «В Москве на одну точку в центре может уходить до 1,5–2 часов с учётом ожидания парковочного места и разгрузки». Для преодоления этих инфраструктурных барьеров компании идут на разные ухищрения. Популярна практика ночных доставок: магазины принимают товар либо поздно вечером после закрытия, либо ранним утром до открытия. Это требует согласованности – например, ночного персонала или доверия к водителям, оставляющим товар самостоятельно. Другой подход – создание городских распределительных центров (мини-хабов) на окраинах: крупные фуры привозят товар в хаб у границы города, там заказ перегружается на небольшие машины, которые уже беспрепятственно довозят по точкам внутри города. Некоторые ритейлеры практикуют схему кросс-докинга ночью: ночью фура привозит товары нескольких поставщиков в магазин или на микро-склад ритейлера, оставляет всё внутри, а утром персонал магазина разбирает поставки. Это позволяет одним рейсом обслужить множество позиций. Но подобные решения требуют доверия и точной координации. Кроме транспортных ограничений, регуляторные и административные барьеры также влияют на последнюю милю. К примеру, санитарные нормы для доставки продуктов питания требуют наличия холодильного оборудования, санитарных книжек у экспедиторов, специальных моек транспорта – для малого бизнеса соблюдение всех этих требований может быть затруднительным и увеличивает операционные издержки. В целом, городская среда диктует компаниям необходимость адаптироваться. В рекомендациях мы упоминаем, что тесное взаимодействие с городскими властями (например, участие в обсуждении грузовой политики города, получение аккредитации на льготные пропуска для системообразующих FMCG-перевозчиков) может частично смягчить проблему. Но уже сейчас понятно, что доставка в мегаполисах останется сложной «головоломкой», требующей комбинации управленческих мер (планирование маршрутов с учётом трафика и окон), технических средств (ЭРА-ГЛОНАСС мониторинг, приложения для бронирования окон доставки) и инфраструктурных решений.

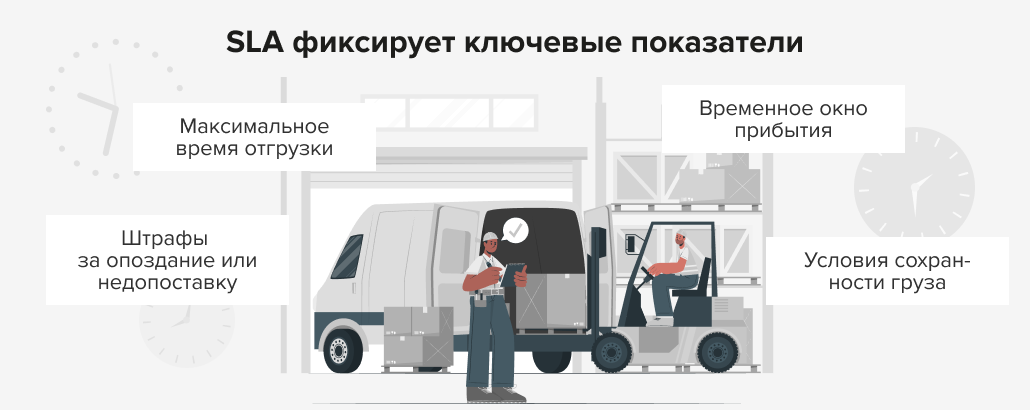

- Жёсткие требования к пунктуальности (SLA). Как розничные сети, так и конечные потребители становятся все более требовательны к точности доставки. Высокая конкуренция и привычка к экспресс-сервису сформировали ожидания “доставки точно в срок”. В B2B-сегменте магазины требуют соблюдения оговоренных временных окон для приемки, опоздания чреваты штрафами по SLA (соглашениям об уровне сервиса). Если раньше торговые точки пассивно ждали поставщика, то теперь они настаивают на гарантированном сервисе с ответственностью перевозчика. Например, крупные сети все чаще включают в договоры требования по On-Time In-Full (доставка вовремя и в полном объеме). Логистический SLA фиксирует ключевые показатели: максимальное время довозки от склада до магазина, допустимое отклонение от графика, временное окно прибытия под разгрузку, условия сохранности груза, штрафы за нарушения. Нарушение SLA несет ощутимые финансовые потери – от штрафных санкций до потери выручки из-за пустых полок. Поэтому перевозчики вынуждены выстраивать процессы так, чтобы стабильно соответствовать прописанным метрикам качества. Это нелегко: столь строгое соблюдение сроков осложняется множеством факторов (трафик, погода, задержки на разгрузке, человеческий фактор). Тем не менее рынок движется к тому, что к 2027 году наличие SLA станет обыденностью в B2B-доставке. Для большинства опрошенных компаний внедрение SLA – вызов, требующий повышенной прозрачности и цифрового контроля (без автоматизированных систем трудно отслеживать выполнение соглашений).

- Высокая стоимость последней мили. Доставка на финальном этапе требует несоизмеримо больших затрат на единицу товара по сравнению с магистральными перевозками. Причина – раздробленность отправок и “мелкий чек” доставки. Оптовая поставка распределяет расходы на большой объем, тогда как развоз множества небольших заказов по разным адресам обходится значительно дороже (топливо, часы работы водителей на каждый заказ, износ транспорта). По данным McKinsey, более 50% совокупных расходов на доставку товаров падает на «последнюю милю». Наш опрос подтвердил: для дистрибьюторов продуктов питания городская доставка – один из самых болезненных пунктов P&L. Рост цен на топливо и необходимость повышать зарплаты водителям усугубляют ситуацию. В структуре затрат последней мили львиную долю занимают оплата труда водителей (39%) и ГСМ (25%). Таким образом, человеческий фактор и топливо “съедают” до двух третей расходов. Остальное – содержание и амортизация транспорта, диспетчеризация, ИТ и прочее. При такой структуре понятно, почему управление затратами последней мили – приоритет для компаний. Без оптимизации маршрутов и автоматизации процессов затраты неизбежно растут вместе с объемами доставки. Особый аспект – низкая утилизация транспорта: по данным опроса, 40% компаний сталкиваются с тем, что машины загружены неэффективно (много пустого пробега, неполная загрузка рейсов). Это прямая потеря денег. Причины – неудачное планирование маршрутов, незаполненные обратные рейсы, несинхронизированный график сборов/доставок.

- Низкая прозрачность и контроль процесса. Еще одна проблема – недостаточная видимость доставки для отправителей и получателей. Многие компании признают, что плохо отслеживают выполнение рейсов: непонятно, где находится водитель, будет ли он вовремя, получил ли клиент товар. Такой разрыв информации приводит к неудовлетворенности: магазин-получатель не предупрежден о задержке, конечный потребитель “теряется”, не имея данных о статусе заказа. Отсутствие сквозного мониторинга также увеличивает нагрузку на колл-центры, куда сыплются звонки: “где мой товар?”. Проблема усугубляется при аутсорсинге (3PL-доставке): ритейлер не всегда имеет полный контроль над подрядчиком, хотя отвечает головой перед своим клиентом. Последняя миля замыкает весь потребительский опыт, и сбой на финальном этапе перечёркивает усилия маркетинга и продаж, вложенные до. Наше исследование показывает, что наиболее уязвимы компании с низкой цифровизацией последнего участка: там, где маршруты планируются вручную, а статус рейса узнается по телефону от водителя. В таких случаях любые непредвиденные изменения (поломка машины, пробка, плохое самочувствие водителя) приводят к хаосу в цепочке доставки.

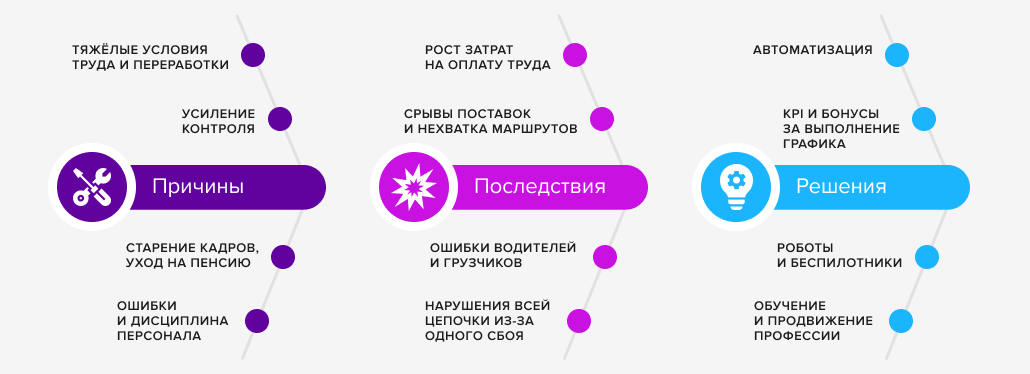

- Кадровый дефицит и человеческий фактор. Как и по всему миру, в российской логистике нарастает нехватка профессиональных водителей и курьеров. Если для сектора экспресс-доставки остра проблема текучести и дефицита курьеров, то в секторе грузоперевозок FMCG – дефицит дальнобойщиков и водителей развозных грузовиков. По данным кадровых агентств, в 2024 году спрос на водителей грузового транспорта увеличился на 58% (год к году), тогда как предложение (число кандидатов) – всего на 6%. Вакансий в 2,3 раза больше, чем соискателей. Это означает, что перевозчики и логистические подразделения ритейлеров сталкиваются с острым кадровым голодом: техника есть, а садиться за руль некому. Причины известны: профессия водителя тяжела и связана с длительным отсутствием дома, приток молодежи ограничен. Усиление контроля (цифровой тахограф, штрафы) также делает работу менее привлекательной. В итоге средний возраст водителей растёт, многие уходят на пенсию, а замены нет. Для последней мили FMCG это выливается в рост издержек (надо повышать ставки, платить переработки) и в риски срыва поставок, если не хватает людей закрыть все маршруты. Другой аспект – ошибки и дисциплина персонала. Человеческий фактор остаётся причиной многих сбоев: где-то водитель опоздал или неверно передал документы, где-то грузчик неправильно укомплектовал заказ, и магазин недополучил позиции. В B2B доставке высока зависимость от профессионализма каждого звена: магазин может отказать в приёмке, если товар приехал не в назначенное окно, а следующий шанс только на следующий день. Потому опоздание по вине одного водителя нарушает всю цепочку. Эксперты отмечают, что компании постепенно переходят на безбумажные технологии (сканеры, мобильные приложения для водителей с маршрутными листами, фото-подтверждением доставки) – это снижает вероятность человеческой ошибки при оформлении документов и ускоряет обмен информацией. Тем не менее, культура безопасности и ответственности должна подкрепляться мотивацией: ряд компаний внедряет системы KPI для водителей (например, бонус за 100% выполнения графика, отсутствие рекламаций). Но при дефиците кадров далеко не всегда есть возможность жёстко спрашивать – людей стараются удержать любыми средствами. Для решения кадровой проблемы требуются системные меры. В краткосрочной перспективе многие компании вынуждены перераспределять ресурсы: например, отправлять административных сотрудников с правами на машины в пиковые дни, нанимать персонал в регионах с меньшим спросом и релоцировать. В долгосрочной – отраслевые союзы уже ставят вопрос о престижности профессии водителя: нужны образовательные программы, льготы, реклама профессии молодежи. Государство частично поддерживает обучение (например, создание новых автошкол, субсидии на переобучение военных в водители). В любом случае, участникам рынка важно закладывать в планы, что проблема с кадрами – надолго, и максимально автоматизировать процессы, не требующие постоянного участия человека. Например, роботизация складов (что уже начал делать X5 Group, тестируя роботов для сборки заказов) позволяет высвободить людей на более критичные задачи. В будущем, возможно, придут и беспилотные грузовики для маршрутов на дальние расстояния, но на горизонте 3–5 лет они вряд ли массово заменят водителей, хотя пилотные проекты идут.

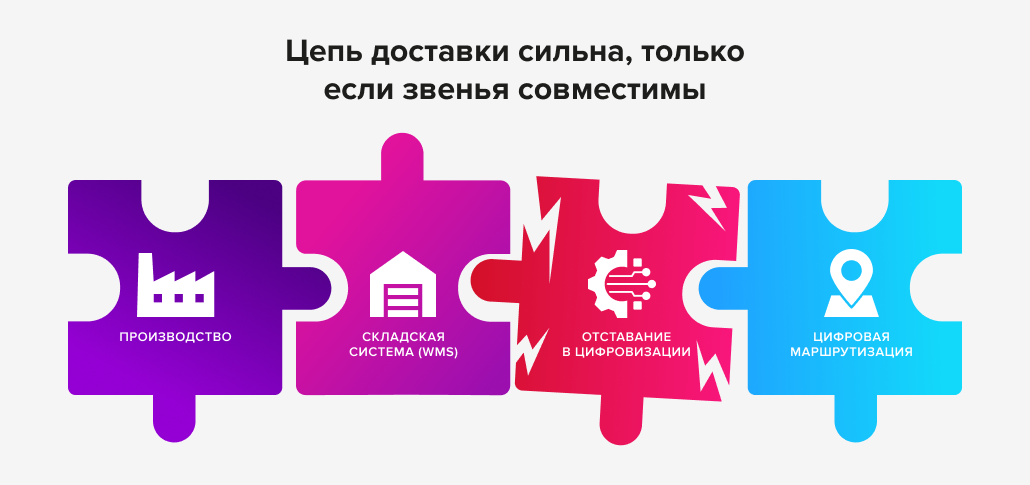

- Технологическое отставание части рынка. Цифровизация логистики – один из главных трендов последних лет, однако на практике уровень внедрения технологий по рынку неравномерен. Крупнейшие федеральные игроки (ритейлеры, дистрибьюторы) уже обладают продвинутыми IT-системами: используют программы для маршрутизации для автоматического планирования доставок, системы мониторинга транспорта, складские системы (WMS), интеграционные решения, позволяющие в реальном времени видеть статус доставки. Например, ведущие сети внедряют цифровые платформы управления запасами и транспортом, как X5 с собственной платформой supply chain, или подключаются к сервисам агрегаторов доставок. Эти инвестиции окупаются повышением эффективности и прозрачности: по словам одного из директоров по логистике, «ещё 5 лет назад мы строили маршруты в Excel, а сейчас алгоритмы каждый час пересчитывают оптимальный план – мы экономим километраж и в режиме онлайн видим отклонения». Значительная часть участников FMCG-логистики, особенно средний и малый бизнес, всё ещё находятся на начальных этапах цифровой трансформации. Тем не менее, технологическое неравенство остаётся проблемой: когда в цепочке поставок один участник цифровизирован (например, ритейлер требует электронные уведомления о доставке), а поставщик – нет (у него нет возможности генерировать EDI-сообщения), возникают узкие места. Так, некоторые производители жалуются, что торговые сети штрафуют их за несообщение статуса доставки вовремя – а у них просто нет нужной системы. Поэтому отрасли важно двигаться к общим стандартам и доступным решениям. Отдельно отметим позитивный тренд: государство стимулирует цифровизацию документооборота. Внедрение электронной транспортной накладной (ЭТрН) идёт полным ходом – в 2024 году запланирован переход от добровольного применения к обязательному во всё новых сегментах. Уже определены пилотные области (алкоголь, отдельные регионы). В перспективе 2–3 лет бумажные накладные останутся в прошлом, что существенно упростит жизнь и перевозчикам, и грузоотправителям. Электронные накладные и путевые листы уменьшают время на оформление в точке доставки, снижают число ошибок заполнения, позволяют заранее обменяться данными. По мнению экспертов, 2025 год станет переломным в цифровой трансформации последней мили: те компании, кто ещё не начал этот путь, рискуют остаться позади или столкнуться с невыполнимыми требованиями партнёров.

- Различия и разрывы в региональной логистике. Российский рынок доставки очень неоднороден по географии. Если в столичных и центральных областях имеется плотная сеть распределительных центров, высокий уровень конкуренции среди логистических компаний и большой объём заказов, то в ряде регионов (Дальний Восток, Сибирь, северные территории) ситуация иная. Региональный анализ, проведённый Relog, выявил несколько аспектов:

- Концентрация инфраструктуры в Центре. Крупнейшие распределительные узлы FMCG сосредоточены вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, а также крупных промышленных городов. По данным рейтингов, более 50% суммарных складских площадей федеральных ритейлеров находится в Центральном и Приволжском федеральных округах. Логично, что спрос на комплексную логистику (3PL) растёт именно там: Москва, МО и СПб показывают наиболее динамичный рост услуг аутсорсинга. Это связано с высокой плотностью магазинов и большим оборотом товаров – бизнес склонен отдавать «последнюю милю» на сторону ради эффективности. В удалённых же регионах, где объёмы меньше, многие компании продолжают возить сами из экономии, несмотря на меньшую эффективность.

- Длинные плечи доставки. В ряде регионов расстояния между центральным складом и магазинами могут измеряться сотнями километров. Например, поставки в районы Крайнего Севера зачастую идут от регионального центра за 300–500 км. Это скорее «предпоследняя миля» – доставка до промежуточного склада или торговой точки, откуда уже непосредственно развозят по мелким точкам. В таких условиях стоимость логистики в цене товара значительно выше средней по стране. Компании вынуждены держать увеличенные запасы в отдалённых точках, чтобы компенсировать редкость подвоза. Последняя миля там трансформируется: роль «конечного склада» может играть и оптовая база, и даже перевозчик, хранящий товар на терминале до востребования магазинами.

- Региональные ограничения и особенности. В некоторых регионах существуют сезонные ограничения – например, весенние ограничения на проезд тяжёлого транспорта (так называемая «просушка дорог»), когда на месяц-полтора прекращается доставка в ряд населённых пунктов стандартными фурами. Бизнес вынужден заранее завозить запасы или использовать облегчённые машины, что не всегда возможно. Другой пример – климатические факторы: зимой в северных областях короткий световой день и экстремальные температуры усложняют ночные перевозки и требуют особого транспорта. Всё это влияет на организацию последней мили: нужно планировать с запасом времени, иметь резервные машины, часто – дублирование маршрутов (если одна машина встала, вторая повезёт).

- Развитие локальных игроков. Позитивная тенденция – в регионах активизируются местные логистические компании, хорошо знающие специфику. Они предлагают услуги по распределению и доставке FMCG «под ключ» даже в небольших городах. Например, в Сибири появилась сеть региональных складов, обслуживающих сразу нескольких производителей напитков и снеков: они совместно арендуют склад и нанимают одного перевозчика на распределение по киоскам и магазинам области. Такие кооперативные модели помогают малому бизнесу решать проблемы последней мили, разделив расходы. Также многие федеральные ритейлеры развивают франчайзинг и партнерские программы (как проект X5 «Около» с подключением локальных магазинов к своей логистике), что позволяет подтянуть уровень логистики даже в удалённых уголках страны.

В целом, региональный анализ демонстрирует: единой стратегии для всей страны не существует – решения должны учитывать местную специфику. В центральных агломерациях акцент на автоматизации и аутсорсинге, в отдалённых районах – на надёжности и гибкости (сочетание разных каналов доставки: авто, ЖД, авиатранспорт для труднодоступных). Для национальных производителей FMCG важно выстраивать гибкую многослойную логистическую сеть, комбинируя центральные РЦ с мелкими региональными складами, сотрудничая с локальными 3PL, и постоянно мониторить показатели сервиса в разных регионах, чтобы направлять инвестиции в «проблемные» зоны.

Мнение эксперта

Иван Шаховской

Senior Logistics Performance Manager

Компания Health&Nutrition

Согласен с выводами выше. Думаю, что могу подсветить какие сложности являются основными для нас, представителей Fresh FMCG и молочной полки.

1) Человеческий фактор/форс мажоры.

Большая доля передоставок происходит именно в связи с опозданием водителя на торговую точку, которое, зачастую, вызвано пробками/задержкой на одной из предыдущих торговых точек, либо такими форс-мажорными обстоятельствами, как ДТП/перекрытие дорог

С данной проблемой помогает бороться цифровизация. Это использование чат-ботов для водителя, где он может сообщить о проблеме и быстро получить решение. А с т.з. контроля со стороны Заказчика, это Track and Trace решения, интегрированные с TMS. Вот тут экономить точно не стоит.

2) Отсутствие доступных федеральных транспортных компаний с холодной цепочкой до клиента.

Правильнее будет сказать, что такие компании не отсутствуют, но, зачастую, предлагают тарифы выше рыночных, что, для сферы с не слишком высокой маржой, является критичным фактором принятия решения. Такая ситуация вынуждать использовать большое количество малых транспортных компаний, что ведет к регулярным локальным сбоям.

Мы много лет пытаемся развивать различных межрегиональных операторов мелкотоннажного транспорта. Здесь единственным возможным решением является коллаборация транспортной компании, которая готова расти и производителя, который готов ее выращивать.

3) Длительная приемка на торговых точках

Приемка на гипермаркетах занимает от часа до трех-четырех, из которых более 80% времени водитель находится в ожидании очереди, т.е., фактически, непродуктивно тратит своё рабочее время.

Ситуация с небольшими торговыми точками так же схожа. Приемка в магазине формата «у дома» занимает в среднем 15-20 минут. Из которых 5-10 минут занимает проверка заказа и оформление документов

Возможным решением может быть доверительная приемка с поставщиками, которую начинают практиковать отдельные представители ритейла.

Мнение эксперта

Идрисов Радик

Руководитель омниканальной логистики

Компания Азбука Вкуса

Срывы сроков и качество сервиса«Своевременная доставка — один из главных факторов, влияющих на удовлетворённость и лояльность клиентов. Если заказы часто приходят с задержкой, покупатель просто уходит к конкурентам. Чтобы этого избежать, важно чётко планировать маршруты с учётом трафика, сезонных пиков, погодных условий и других факторов, влияющих на время в пути. Также необходимо заранее формировать реалистичные сроки доставки и прозрачно их транслировать клиенту — это помогает управлять ожиданиями и снижает негатив даже при внешних сбоях.

Что касается некорректных адресов — такая проблема действительно существует, но, на мой взгляд, она не входит в число основных причин срывов сроков. Как правило, адрес удаётся уточнить в момент доставки, а далее его можно системно скорректировать в базе, чтобы избежать повторов. На практике гораздо больше влияния оказывают сложности с парковкой в городе, временные перекрытия, сбои в навигации и нестабильная работа систем геолокации. Эти факторы требуют гибкой логистической модели, постоянного анализа рисков и развития цифровых инструментов поддержки курьеров.

Высокая стоимость последней мили

Полностью согласен с ключевыми тезисами публикации: этап «последней мили» действительно стал одной из самых затратных составляющих цепочки поставок. Фонд оплаты труда водителей в ряде случаев достигает 40% от выручки, что, на наш взгляд, напрямую связано с острым дефицитом квалифицированного персонала на рынке. Конкуренция за водителей между компаниями привела к росту заработных плат, особенно в условиях роста объёмов e-commerce и экспресс-доставки.

Также верно подмечено, что утилизация транспорта в последние годы ухудшилась. Мы видим, что это связано с изменением поведения потребителей: клиенты всё чаще ожидают получения заказа как можно скорее, зачастую — в течение нескольких часов. Это ограничивает возможности для консолидации поставок и планирования маршрутов, увеличивая количество неполных рейсов и, как следствие, расходы на доставку.

В этой связи считаю, что инвестиции в цифровые инструменты оптимизации маршрутов, прогнозирования спроса и управления загрузкой транспорта — уже не просто «желательно», а критически необходимо для повышения операционной эффективности. Без этого удержание рентабельности в условиях растущих логистических затрат становится невозможным.

Низкая прозрачность и контроль процесса

Не совсем согласен с тем, что проблема фиксации статусов доставки всё ещё актуальна для большинства компаний. На сегодняшний день существует достаточно решений, которые позволяют обеспечивать прозрачность последней мили: отслеживание статуса заказа, контроль местоположения водителя и подтверждение вручения доступны как при работе с собственным автопарком, так и при аутсорсинге (3PL).

По нашему опыту, и штатные водители, и подрядчики в большинстве случаев предоставляют одинаковый уровень информирования. Более того, есть инструменты, которые позволяют прогнозировать риски опоздания и заранее уведомлять клиентов. Поэтому считаю, что вопрос скорее касается уровня цифровой зрелости отдельных компаний, а не всей отрасли в целом.

Цифровизация последней мили: современные решения

Многие из указанных проблем можно смягчить с помощью автоматизации процессов последней мили. В 2025 году на рынке FMCG-доставки наблюдается активная цифровизация: компании внедряют системы для автоматического планирования городских маршрутов, платформы управления доставкой и другие ИТ-решения, чтобы повысить эффективность. Бизнес уходит от разрозненных инструментов (Excel, отдельные GPS-трекеры, телефонные звонки) к интегрированным облачным платформам, покрывающим весь цикл доставки. Использование нескольких несвязанных систем ведет к ошибкам и росту затрат, поэтому тренд – единые решения “все в одном”, которые планируют, координируют и отслеживают доставку в режиме реального времени.

Сегодня в России доступен широкий выбор систем автоматического планирования маршрутов. В их основе – алгоритмы оптимизации, учитывающие десятки параметров: временные окна клиентов, вместимость и загруженность машин, трафик на дорогах, график работы складов. Эти решения уже доказали эффективность: по данным внедрений, транспортные расходы снижаются до 30%, опоздания сокращаются в 6–7 раз, а потребность в машинах уменьшается на 20% благодаря лучшей консолидации. Автоматизация планирования устраняет человеческий фактор при составлении маршрутов и минимизирует проблему “неправильного маршрута” – когда водитель едет не оптимально, принимая самостоятельное решение по маршруту к клиенту и последовательности доставок, тратя лишнее топливо и время.

Уровень проникновения цифровых инструментов растет. Крупнейшие ритейлеры (X5 Group, «Магнит» и др.) и дистрибьюторы уже используют продвинутые TMS-системы и собственные диспетчерские платформы. Многие разрабатывают in-house решения либо подключают сторонние облачные сервисы. Средние и малые предприятия пока часто планируют вручную, но рынок SaaS-логистики делает технологии доступнее. Отраслевые рейтинги отмечают, что в топ-10 популярных программ для маршрутизации есть как продукты крупных IT-игроков, так и решения логистических стартапов, ориентированные на FMCG, e-commerce, фармацевтику. Иными словами, технологическая база уже есть – вопрос в скорости и полноте ее внедрения. В нашем опросе лишь около 30% компаний указали, что пользуются программами автопланирования маршрутов – остальные либо только планируют внедрить, либо полагаются на опыт диспетчеров и водителей. Это говорит о значительном потенциале роста цифровизации.

Важно подчеркнуть: автоматизация последней мили – не самоцель, а инструмент достижения бизнес-результатов. Среди ощутимых плюсов цифровизации участники исследования и эксперты называют: экономию ресурсов, повышение точности доставки, прозрачность и контроль. Оптимальные маршруты позволяют за меньшее время обрабатывать больше точек, сокращая пробег машин и трудозатраты водителей (даже 5–10% сокращения пробега существенно экономит топливо). Мониторинг простоев и отклонений помогает выявлять нецелевое использование времени и бороться с ним. Поскольку основными драйверами расходов являются труд и топливо, их экономия напрямую снижает себестоимость. Алгоритмы также способны ускорить и повысить точность доставки – учитывая исторические данные о пробках и городскую специфику, система соблюдает обещанные окна с куда большей точностью, чем ручной план. В итоге клиенты довольны: процент доставок вовремя растет. Наконец, цифровые платформы дают прозрачность в реальном времени – диспетчеры и сами клиенты могут видеть, где находится грузовик и когда он ориентировочно прибудет. Накопленные данные позволяют анализировать причины срывов: например, компания может заметить, что на определенном маршруте систематически бывает опоздание, и скорректировать график или выделить дополнительную машину. Так достигается цикл непрерывного улучшения качества доставки на основе данных.

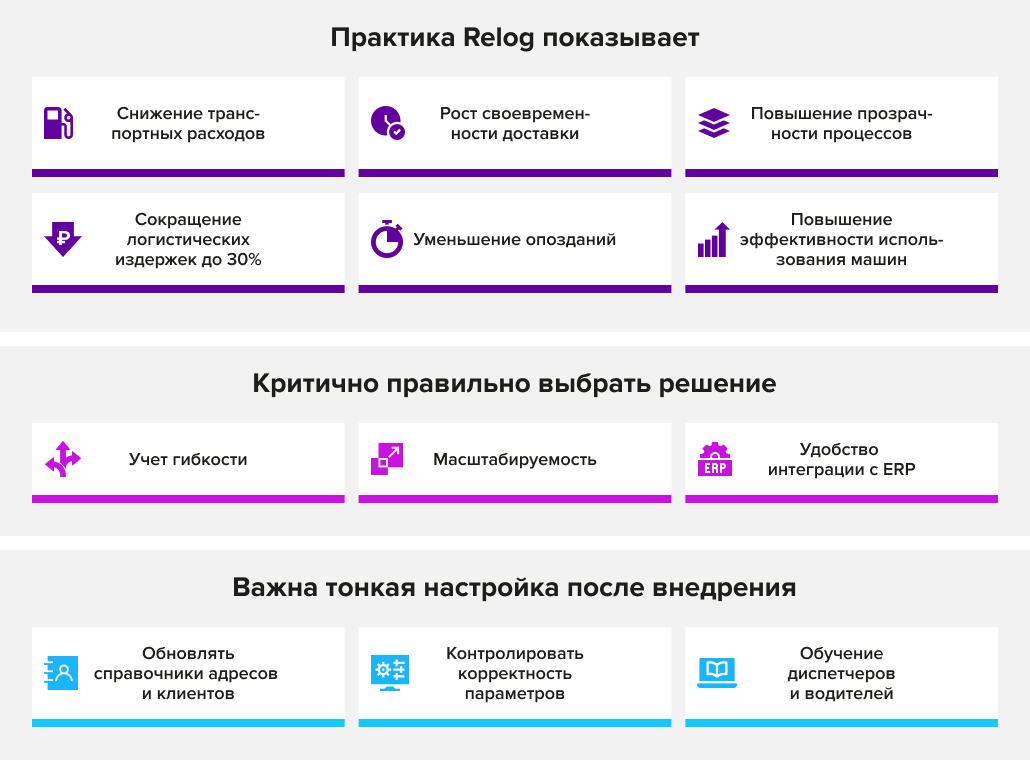

Следует отметить, что инвестиции в ИТ быстро окупаются. Практика проектов Relog показывает: внедрение современного маршрутизатора (TMS) окупается снижением транспортных расходов, ростом своевременности и прозрачности. В ряде кейсов автоматизация позволила сократить логистические издержки до 30%, уменьшить число опозданий в разы и повысить эффективность использования машин. Критично правильно выбрать решение: учитывать гибкость (настройка под бизнес-правила), масштабируемость и удобство интеграции с ERP. Облачные системы выигрывают скоростью запуска и обновлений. Но после внедрения важно не забыть про “тонкую настройку”: регулярно обновлять справочники адресов и клиентов, контролировать корректность параметров (скорости, грузоподъёмности), обучать диспетчеров и водителей работе с новым инструментом. Только тогда эффект будет максимальным.

Мнение эксперта

Агапов Павел Валерьевич

Заместитель директора департамента логистики ГК по транспортным операциям

Компания Далимо

Как я вижу обсуждаемый запрос в логистике «последней мили».

Конкуренция в FMCG-секторе высока, и автоматизация становится необходимостью для снижения затрат, повышения эффективности и улучшения клиентского сервиса. Последние решения в этой области включают использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для прогнозирования спроса, оптимизации маршрутов в реальном времени и персонализации доставки.

Тренд на унификацию логистических решений оправдан. Интегрированные платформы обеспечивают прозрачность, снижают вероятность ошибок и упрощают управление процессами. Современные облачные платформы предлагают гибкие API для интеграции с другими корпоративными системами (ERP, CRM, WMS), а также предоставляют мобильные приложения для курьеров и инструменты отслеживания для клиентов.

Подтверждённые данные о снижении затрат и повышении эффективности – сильный аргумент в пользу автоматизации. Последние разработки в области оптимизации маршрутов учитывают не только статические данные (адреса, временные окна), но и динамические факторы: пробки в реальном времени, погодные условия, изменения в заказах. Также все больше внимания уделяется "зелёной" логистике – оптимизации маршрутов для снижения выбросов CO2. Это указывает на значительный потенциал роста рынка автоматизации логистики.

Барьеры для внедрения (стоимость, сложность интеграции) постепенно снижаются благодаря развитию облачных решений (возможно по подписке) и появлению новых игроков на рынке. Ключевым фактором успеха становится правильный выбор решения, которое соответствует потребностям и бюджету компании.

Важный акцент на том, что автоматизация должна быть направлена на решение конкретных бизнес-задач. Современные решения позволяют не только автоматизировать планирование маршрутов, но и управлять курьерами, отслеживать доставку в реальном времени, собирать обратную связь от клиентов и анализировать данные для дальнейшей оптимизации процессов.

Последние решения в цифровизации доставки последней мили, на которые можно опираться:

• Использование ИИ и машинного обучения: Прогнозирование спроса, оптимизация маршрутов в реальном времени, выявление аномалий и предотвращение сбоев.

• Роботизация и автоматизация складов: ускорение комплектации заказов, снижение ошибок и повышение эффективности работы склада.

• Использование дронов и автономных транспортных средств: доставка в труднодоступные районы, сокращение времени доставки и снижение затрат на персонал. (Пока ещё не очень распространено, но активно развивается).

• Блокчейн для отслеживания поставок и обеспечения прозрачности: особенно актуально для продуктов питания и фармацевтики, где важна отслеживаемость и гарантия качества.

• Персонализация доставки: предоставление клиентам возможности выбора времени и места доставки, а также других опций, таких как бесконтактная доставка и отслеживание курьера в реальном времени.

• "Зелёная" логистика: оптимизация маршрутов для снижения выбросов CO2, использование электромобилей и других экологически чистых видов транспорта.

• Облачные удалённые решения (по подписке): позволяют компаниям быстро внедрять новые каналы продаж и доставки, интегрируя различные сервисы и решения без необходимости переписывать существующую инфраструктуру.

На мой взгляд, исследование Relog подчеркивает важные тренды и преимущества автоматизации в сфере последней мили. Современные решения в этой области предлагают ещё больше возможностей для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения клиентского сервиса. Ключевым фактором успеха является выбор правильного решения, которое соответствует потребностям и бюджету компании, а также грамотная интеграция с другими корпоративными системами.

ИИ и прогнозная маршрутизация: взгляд в будущее

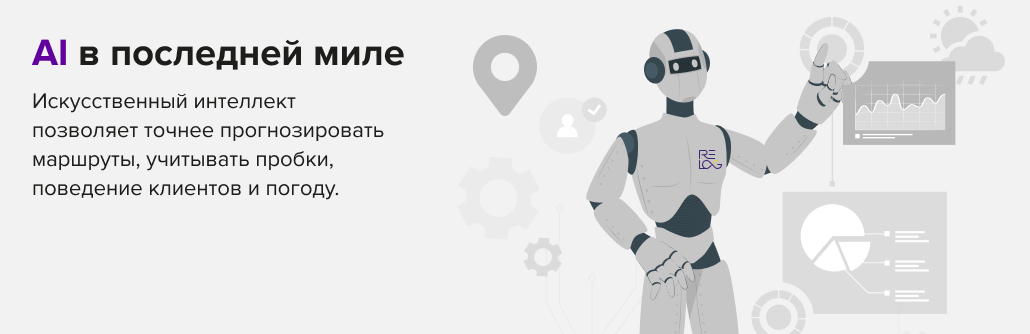

Искусственный интеллект (AI) начинает играть все более заметную роль в логистике последней мили. В 2025 году мы видим переход от простых алгоритмов к самообучающимся системам, способным прогнозировать ситуацию на маршруте. Так называемая предиктивная маршрутизация строится не только на статических правилах, но и на основе прогнозов: загрузки дорог, вероятности задержек, поведения клиентов, погодных условий. Современные AI-решения анализируют большие данные – историю прошлых доставок, статистику спроса, дорожные паттерны – и за счет этого достигают нового уровня оптимизации.

Например, прогнозная аналитика ценна при планировании маршрутов: она помогает выбрать путь с учётом будущих пробок, тем самым избежать задержек и сократить пробег. Кроме того, алгоритмы могут предсказывать всплески заказов (например, зная, что по вторникам определенный магазин всегда заказывает больше) и заранее корректировать распределение автопарка, минимизируя холостые рейсы и простой транспорта. Это повышает оперативную эффективность и даёт экологический эффект (меньше лишних километров – меньше выбросов CO₂). AI применяется и для работы с неструктурированными данными: например, распознавание адресов (коррекция ошибок в названиях улиц) или автоматическая оптимизация последовательности точек путем геокластеризации спроса.

Другой аспект – предсказание поведения водителей. Алгоритмы могут анализировать стиль работы конкретного водителя и прогнозировать, успеет ли он доставить все заказы вовремя, нужна ли ему поддержка (подключение подменного курьера).

AI находит применение и в сервисе: например, чат-боты на базе ИИ помогают координировать доставку с получателями (подтверждение времени, ответы на типовые вопросы) – это снижает нагрузку на операторов.

Роботизация доставки постепенно перестает быть фантастикой. В мире уже тестируются автономные курьерские машины и дроны для малогабаритных заказов. Ожидается, что к 2030 году до 80% доставок на последней миле могут быть автоматизированы (включая беспилотный транспорт и робототехнику). В России тоже ведутся такие проекты: еще в 2021–2022 гг. некоторые компании экспериментировали с доставкой еды робо-курьерами. Однако для массового внедрения нужно совершенствование технологий и нормативная база. В ближайшие 2–3 года мы вероятнее увидим точечные пилоты. Тем не менее бизнесу уже сейчас важно следить за развитием AI и робототехники. Готовность адаптировать инновации может стать существенным конкурентным преимуществом через несколько лет, когда эти решения станут мейнстримом.

Приведем пример практического применения AI в России. Алгоритмы Relog – один из кейсов интеллектуальной маршрутизации. Система обучается на исторических данных доставок и со временем всё точнее рассчитывает оптимальные маршруты, предвидя проблемные места. Машинное обучение учитывает нетривиальные зависимости (например, влияние дня недели или времени суток на вероятность задержки в конкретном районе) и автоматизирует решения, которые раньше зависели от опыта диспетчера. Сходные подходы реализуют и другие продвинутые платформы. Фактически к 2025 году AI-маршрутизация перестала быть диковинкой на рынке логистики последней мили – она внедряется лидерами, а к 2027 году, по оценкам экспертов, станет стандартом де-факто для крупных игроков.

Помимо маршрутизации, AI на последней миле помогает в управлении складом (прогнозирование запасов и сроков сборки под доставку), аналитике спроса (предугадывание, куда и сколько поедет заказов завтра-послезавтра) и даже в подборе персонала (некоторые компании начинают использовать алгоритмы для оптимального распределения смен водителей, учитывая их эффективность и усталость). Разумеется, уровень внедрения AI пока невысок: по нашему опросу, только пятая часть компаний прямо использует машинное обучение в операциях доставки или работы торговых представителей – максимум планируют экспериментировать. Тем не менее интерес к теме огромен.

Мнение эксперта

Алексанян Геворг Арменович

Логист

Компания Дом еды и десертов

Искусственный интеллект (AI) активно меняет сферу логистики и доставки, предлагая новые решения для оптимизации маршрутов и повышения эффективности.

Прогнозная маршрутизация с использованием AI позволяет анализировать большие объёмы данных о трафике, погодных условиях, загруженности дорог и поведении клиентов. Это помогает выбирать оптимальные пути доставки, сокращая время в пути и ускоряя доставку.

Применение AI в сервисе доставки приводит к сокращению времени доставки, снижению затрат на топливо и другие ресурсы, повышению эффективности использования ресурсов и улучшению качества обслуживания клиентов.

Одним из направлений развития логистики с использованием AI является роботизация доставки. Роботы-курьеры, оснащённые AI, могут самостоятельно выбирать оптимальные маршруты, объезжая пробки и избегая перегруженных участков. Они могут адаптироваться к изменяющимся условиям на дороге и выбирать наиболее эффективный путь.

Роботизация доставки имеет ряд преимуществ, включая автоматизацию процессов, снижение риска ошибок и возможность работы в условиях, опасных для человека. Однако она также сталкивается с вызовами, такими как необходимость разработки безопасных и надёжных систем управления.

В будущем мы можем ожидать дальнейшего развития технологий AI в области логистики, включая более точные алгоритмы прогнозирования и более тесную интеграцию с другими технологиями. Это сделает сферу логистики и доставки более эффективной, надёжной и устойчивой.

Повышение требований B2B-клиентов

До сих пор мы уделяли внимание технологическим и операционным аспектам. Не менее важный драйвер изменений – растущие ожидания самих клиентов B2B (магазинов, сетей, HoReCa). Если раньше розничные точки во многом подстраивались под график поставок, установленный поставщиком, то сегодня они требуют большей гибкости, прозрачности и гарантий сервиса.

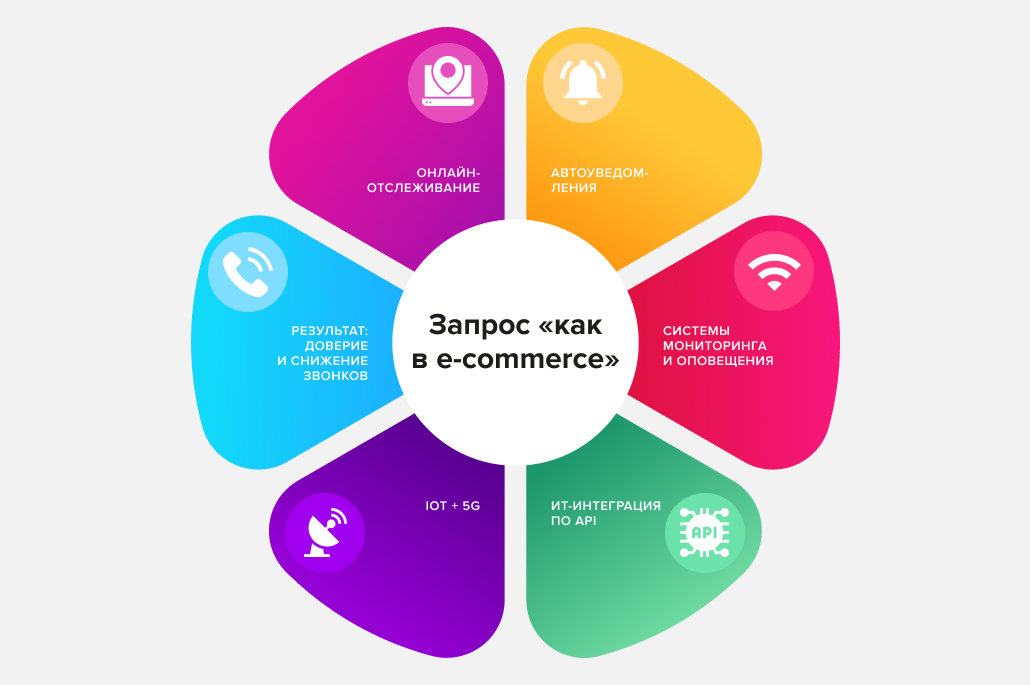

Прозрачность и отслеживание в реальном времени. B2B-клиенты – владельцы магазинов, заведующие филиалами – хотят видеть, где находится их товар, и быть уверенными, что поставка прибудет вовремя, в нужный слот. Запрос “как в e-commerce” становится нормой: торговые точки ожидают от поставщика ссылку для отслеживания машины онлайн, автоматические уведомления о выезде и возможных задержках. Логистические операторы отвечают на этот спрос внедрением систем мониторинга и оповещения получателей. Через трекинговые платформы заказчик сам может проверить статус: например, “машина в пути, прибытие 15:30”. Это повышает доверие и снижает поток звонков диспетчеру. Более того, многие крупные розничные сети интегрируют системы перевозчиков напрямую по API, чтобы видеть статус каждой поставки у себя в ERP – сейчас это уже требования по ИТ-интеграции. Благодаря IoT- датчикам и развитию 5G связь в режиме live стала технически возможна практически везде, и клиенты справедливо рассчитывают на полную прозрачность логистики “до двери магазина”.

Формализация сервисных обязательств (SLA). B2B-бизнес все чаще заключает с транспортными партнерами формализованные соглашения об уровне сервиса. В SLA оговариваются ключевые параметры доставки: гарантированный срок отгрузки от склада до точки, допустимое опоздание, временные окна подачи машины, требования к сохранности груза, порядок обмена документами и штрафы за нарушение. Еще 2–3 года назад такие документы были редкостью в FMCG, сейчас же крупные сети настаивают на SLA практически с каждым поставщиком. По нашему опросу, более половины FMCG-поставщиков отмечают, что за последние 1–2 года контрагенты (сети, дистрибьюторы) начали требовать заключения SLA на доставку. Этот тренд будет усиливаться: ожидается, что к 2027 году наличие логистического SLA станет столь же привычным пунктом договора, как штрафы за брак. Для перевозчиков это значит необходимость поддерживать высокое качество сервиса стабильно, а не время от времени – иначе финансовые и репутационные потери неизбежны. Стоит отметить, SLA тесно связан с цифровизацией: контролировать выполнение SLA возможно только при наличии объективных данных. Обе стороны – и клиент, и логист – должны видеть единые метрики (время прибытия, случаи опозданий, целостность товара и т.д.). Без ИТ-систем измерять эти KPI затруднительно, потому внедрение цифровых платформ – фактически необходимое условие работы по SLA.

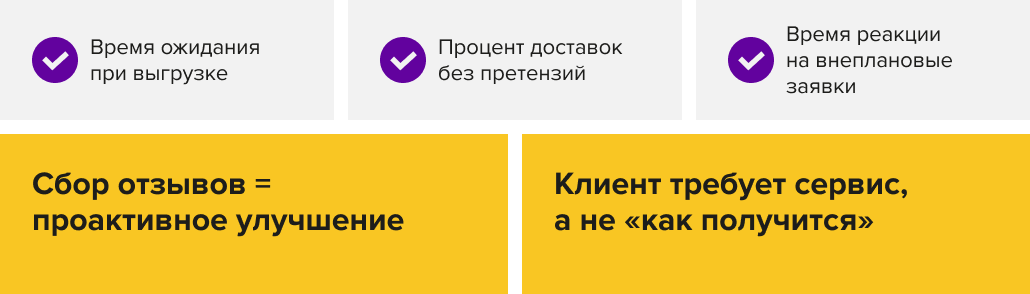

Фокус на качестве сервиса. Помимо скорости и точности, B2B-клиенты уделяют внимание другим аспектам доставки: аккуратности и соблюдению условий транспортировки (например, нужная температура для продуктов), полноте информации (предоставление электронных накладных заранее, отметка о вручении), гибкости обслуживания. Под гибкостью подразумевается возможность при необходимости перенести время доставки, оперативно дозаказать товар вне графика, получить нестандартную услугу (например, возврат тары). Все эти запросы формируют новый стандарт – клиентоориентированная логистика в B2B. Логистические провайдеры отвечают внедрением BI-систем и аналитики для мониторинга KPI сервиса: время ожидания магазина при выгрузке, процент доставок без претензий, время реакции на внеплановые заявки. Собираются отзывы от клиентов (торговых точек) о качестве работы водителей, порядке документов, состоянии товара. Эти данные используются для проактивного улучшения. Например, если какой-то маршрут стабильно привозит товар позже на 20 минут – аналитика это выявляет, и расписание перестраивается или добавляется дополнительная машина. Такой подход – признак зрелости рынка: B2B-клиент больше не принимает качество “как получится”, а требует гарантированного сервиса, подкрепленного данными.

ESG и безопасность. Наконец, нельзя не упомянуть растущую роль устойчивого развития (ESG) и социальной ответственности в логистике. К 2025 году крупные FMCG-компании все чаще обращают внимание на “зеленые” аспекты доставки: использование экологичного транспорта, оптимизация маршрутов для снижения выбросов, внедрение возвратной тары. Сокращение лишних километров и холостых рейсов – это не только про экономию, но и про экологию. Многие глобальные ритейлеры заявили цели сделать городскую доставку углеродно-нейтральной к 2030 году. Также акцент на социальных аспектах: улучшение условий труда водителей, обеспечение им нормированного графика, страхование, обучение безопасному вождению – все это входит в понятие устойчивой логистики. Компаниям, демонстрирующим ответственность перед сотрудниками и обществом, будет проще привлекать персонал (в условиях дефицита квалифицированных водителей это весомый плюс). Прозрачность и этичность (G из ESG) требуют устранения “серых зон” – цифровые системы учета помогают избежать коррупционных схем при доставках, обеспечить честное распределение заказов и контроль за работой персонала. Таким образом, выполнение ESG-принципов становится не только требованием регуляторов, но и способом повысить эффективность и репутацию компании к 2027 году.

Взгляд изнутри: проблемы и тренды в операционной цепочке (продажи–склад–доставка)

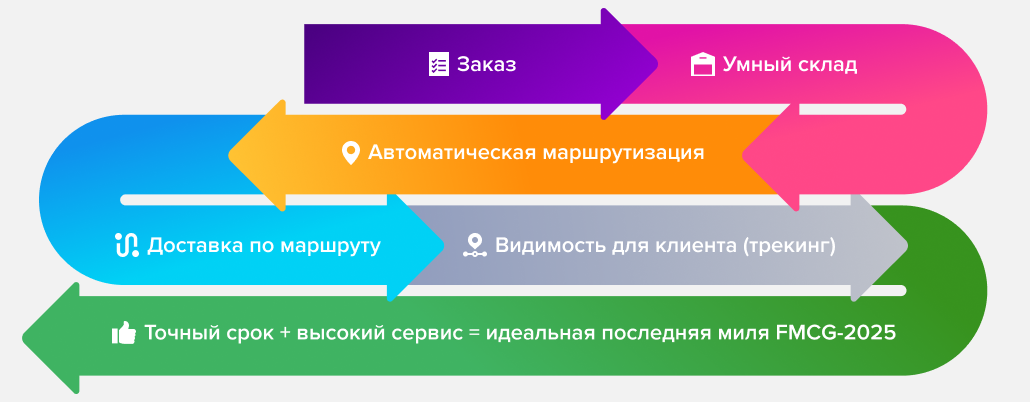

Для комплексного улучшения последней мили важно рассмотреть каждый этап цепочки поставок FMCG. Наше исследование охватило четыре направления: работу торгового персонала, складскую логистику, транспортную доставку и взаимодействие с клиентами (розничными точками и HoReCa). Ниже – основные проблемы и тренды в каждом из этих звеньев, по мнению участников рынка, а также примеры, как компании решают эти задачи.

Торговые представители и отдел продаж

Торговый персонал (торговые представители, мерчандайзеры, супервайзеры) обеспечивает сбор заказов от магазинов и продвижение продукции. От их эффективности во многом зависит, насколько корректно и своевременно формируются заявки на доставку.

Проблемы: Главные сложности в работе торговых представителей, отмеченные компаниями, – это неисполнение планов продаж и недостаточный контроль за работой “в полях”. Примерно у половины опрошенных торговые команды не выполняют план по продажам, что отражается на объеме отгрузок. 36% компаний жалуются на высокую текучесть торговых представителей – опытные кадры уходят, новые не успевают набраться знаний, из-за чего страдает качество работы с клиентами. Еще одна проблема – отсутствие прозрачности рабочего времени ТП: представители находятся вне офиса, и руководство порой не знает, чем они занимаются в течение дня. Мошенничество и нарушения тоже имеют место: например, некоторые ТП злоупотребляют скидочными акциями, могут продавать “мимо кассы” или искажать отчетность по визитам. Хотя это упоминалось реже, отдельные случаи есть. В небольших фирмах отмечают и такую особенность: торговые представители могут отсутствовать вовсе (функции выполняют сами владельцы или отдел логистики собирает заявки напрямую) – тогда говорить о проблемах ТП не приходится, но страдает охват клиентов.

Тренды и решения: чтобы повысить эффективность продаж “в полях”, компании внедряют цифровые инструменты для торговых представителей. 42% опрошенных выделили цифровизацию процессов продаж как ключевой тренд. Это включает мобильные CRM-системы и приложения для ТП, где они могут сразу в торговой точке занести заказ в систему со своего смартфона или планшета. Такие приложения также позволяют отслеживать геопозицию и маршрут торгового представителя (GPS-трекинг смартфонов/авто ТП – указали 23% компаний). Контроль местоположения и графика визитов дисциплинирует персонал и дает супервайзерам прозрачность – видны отклонения от маршрута, пропущенные визиты. Еще один тренд – оптимизация структуры торговой команды. Некоторые респонденты упомянули сплоченную работу супервайзеров с торговой командой, а также подключение колл-центра для помощи ТП. Идея в том, что часть рутинных задач (сбор простых заказов, обзвон клиентов по акциям) может выполнять центральный офис или колл-центр, освобождая торговых агентов для более сложной работы и развития отношений. Обучение персонала новым технологиям тоже упоминалось – компании понимают, что внедрять CRM и трекеры мало, нужно учить сотрудников ими пользоваться и следовать новым стандартам работы.

В 2025 году Census‑аналитика становится важным инструментом в работе торговых команд дистрибьюторов FMCG. Она помогает выявлять неохваченные торговые точки, регулярно обновлять базу клиентов и устранять неактуальные адреса. Благодаря этому торговые представители работают точнее и эффективнее, не тратя ресурсы впустую. Такой подход позволяет быстрее расширять клиентскую базу и повышать охват без увеличения затрат.

Применение AI: В сфере работы торговых представителей использование искусственного интеллекта пока на зачаточном уровне. По нашему опросу никто из респондентов не применяет AI/ML для управления торговой командой. Лишь единицы добавили, что “пока не внедряют, но хотели бы”. В перспективе AI мог бы помочь анализировать эффективность каждого ТП (на основе множества факторов: посещаемость клиентов, продажи по SKU, соблюдение маршрута) и подсказывать, куда лучше направить усилия. Однако пока это скорее планы, и основное внимание сосредоточено на базовой цифровизации (CRM, GPS, аналитика продаж).

Пример из практики: дистрибьютор напитков “X” внедрил мобильное приложение для торговых агентов, которое автоматически генерирует оптимальный маршрут обхода торговых точек на день и загружает в навигатор смартфона. После каждого визита ТП отмечает результаты (заказ, остатки товара, проблемы) прямо в приложении. Результат – за первые 3 месяца количество посещённых точек выросло на 15%, а объем заказов – на 8% просто за счет лучшей дисциплины и планирования. Руководство в реальном времени видит геолокацию всех агентов и может оперативно перестроить задания, если кто-то, например, заболел – приложение перераспределит точки другим доступным ТП. Этот кейс иллюстрирует, как даже без сложного AI, а с помощью простых цифровых инструментов, можно значительно повысить эффективность работы на “первой миле” цепочки (сбор заказов), что затем облегчает последнюю милю доставки.

Склад и обработка заказов

Складская логистика – промежуточное звено между сбором заказа и его доставкой. От работы склада (комплектации, загрузки машин) напрямую зависит своевременность последней мили.

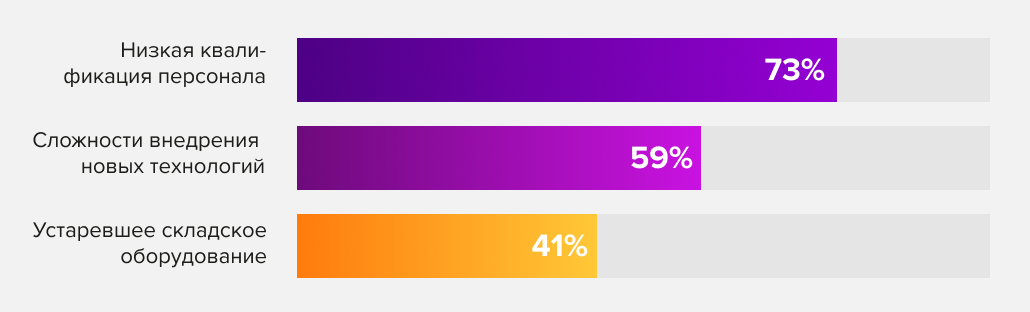

Проблемы: Основные трудности на складах FMCG, по словам участников, связаны с качеством персонала и технологий. Низкая квалификация складских работников – самая частая жалоба (73% отметили этот пункт). Рутинные операции часто выполняются медленно или с ошибками штат складывается из неквалифицированных сотрудников из-за высокой текучести и низкой оплаты труда. Отсюда вытекает следующая проблема – ошибки в управлении и операциях: неправильная сборка заказов, пересортица, задержки при отгрузке из-за “человеческого фактора”. Сложности внедрения новых технологий отметили 59% респондентов – многие склады продолжают работать по старинке, и любые попытки внедрить WMS или автоматизацию наталкиваются на сопротивление сотрудников, недостаток ИТ-специалистов, устаревшее оборудование. К слову, об оборудовании: износ техники (речь про погрузчики, конвейеры, IT-инфраструктуру) тоже назван среди частых проблем (41% компаний указали на устаревшее складское оборудование). В итоге склады становятся “узким местом”: даже если транспорт работает отлично, медленная обработка заказов на складе задерживает весь процесс. Одна компания поделилась: “Логистика в порядке, но сборка заказов в среднем занимает 1,5 дня – вот где теряем время”.

Тренды и решения: Решения очевидны – автоматизация и роботизация склада. Более половины 55% респондентов назвали автоматизацию складских операций главным трендом. Это включает внедрение WMS (Warehouse Management System) для учета и управления запасами, автоматизированные линии сортировки, конвейеры, системы отбора товара с подсветкой (pick-to-light) и даже роботизированные комплексы. Например, на крупных распределительных центрах сетей уже используются автоматические штабелеры, роботизированные ячейки. Еще один тренд – интеграция WMS с другими системами – ERP, TMS и даже с системой заказов торговых представителей. Около 36% отметили межсистемную интеграцию как важное направление: цель – добиться сквозной прозрачности от заказа до доставки. Если заказ вбил торговый агент, он сразу отображается на складе (WMS), резервируется товар, информация поступает в TMS для планирования маршрута. Это исключает ручную передачу данных и ускоряет обработку. Также упоминалось внедрение автоматизированных систем маркировки и упаковки – например, конвейер, автоматически упаковывающий товар в короба и клеящий этикетки, либо использование технологий штрихкодирования/QR-кодов для ускорения приемки и отгрузки. Четверть участников отметили обучение персонала новым технологиям как необходимое условие успеха – без этого никакая роботизация не взлетит.

В некоторых компаниях, особенно небольших, признают: “Наш транспортный отдел не влияет на склад, мы получаем уже укомплектованные заказы”. Там, где транспорт отделен от склада организационно, проблемы могут решаться сложнее из-за межфункциональных барьеров. Однако общий вектор понятен – умный склад как основа быстрой последней мили. Кейс: производитель снеков “Y” внедрил WMS и систему голосового отбора (voice picking) на своем складе. Это позволило увеличить скорость сборки заказа на 20% и почти исключить ошибки комплектации. В результате транспортный отдел стал получать готовые к отгрузке паллеты вовремя, процент задержек доставки магазинам из-за “не готов на складе” снизился практически до нуля.

Применение AI: В складской сфере AI пока применяется единицами – например, для оптимизации размещения товара (алгоритм анализирует спрос и перемещает ходовые позиции ближе к зоне отгрузки). Большинство опрошенных 83% ответили, что не используют AI на складе. Но потенциал огромен: прогнозирование спроса и автоматическое пополнение запаса, AI-алгоритмы маршрутизации сборщиков по складу, предиктивное обслуживание техники – все это, вероятно, войдет в обиход в ближайшие 5–7 лет. Первые шаги делают крупнейшие дистрибьюторы и онлайн ритейлеры, у которых десятки тысяч SKU и нужен искусственный интеллект, чтобы оптимизировать столь сложные операции.

Доставка и транспортные операции

Этот блок – “ядро” последней мили: планирование маршрутов, управление водителями, собственно перевозка заказов до клиентов. Мы уже подробно обсудили проблемы доставки (опоздания, затраты, ручное планирование) в разделе про ключевые проблемы. Здесь сфокусируемся на выводах опроса и практических шагах компаний.

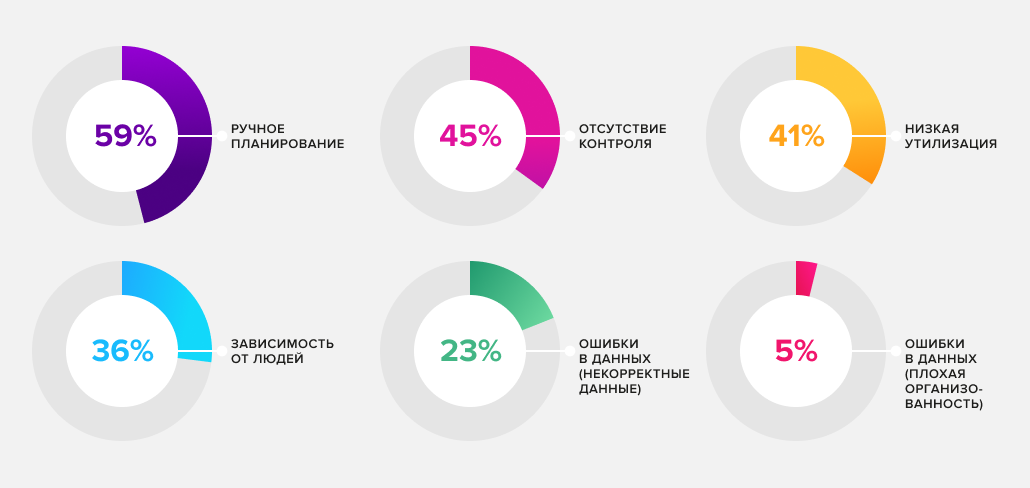

Проблемы: Топ-5 проблем доставки по результатам нашего опроса выглядят так:

1) Ручное планирование маршрутов – 59% компаний указали, что маршруты составляются диспетчерами вручную, что “не обеспечивает ни оптимальных затрат, ни требуемого сервиса”. Это приводит к неэффективным маршрутам, лишнему пробегу и непредсказуемости сроков.

2) Отсутствие контроля водителей на маршруте – 45% отметили, что после выезда машина “выпадает из поля зрения”: нет онлайн-трекинга, приходится звонить водителю, чтобы узнать статус. Без контроля водители могут отклоняться от маршрута, делать лишние остановки, что бьет по времени и расходам.

3) Низкая утилизация транспорта – 41% компаний страдают от того, что машины загружены не на полную или ходят полупустые. Особенно актуально для тех, кто выполняет доставку по разным клиентам: бывает, что рейсов много, а в каждом мало товара. Часто это следствие недостаточной консолидации заказов при планировании.

4) Зависимость от человеческого фактора – 36% отметили “чрезмерную зависимость от конкретных логистов и водителей”. Например, если опытный диспетчер уходит, система планирования рушится, потому что все держалось на его знаниях. Или если ключевой водитель заболел – найти замену сложно, т.к. клиенты привыкли к нему. Такая незаменимость – риск для стабильности.

5) Ошибки в данных и коммуникации – упомянуты реже, но все же: 23% указали на некорректные адреса и 5% пожаловались на плохую организованность клиентов (которые то отсутствуют на месте, то меняют заказ в последний момент). Эти факторы тоже затрудняют доставку, хотя и лежат частично вне контроля перевозчика.

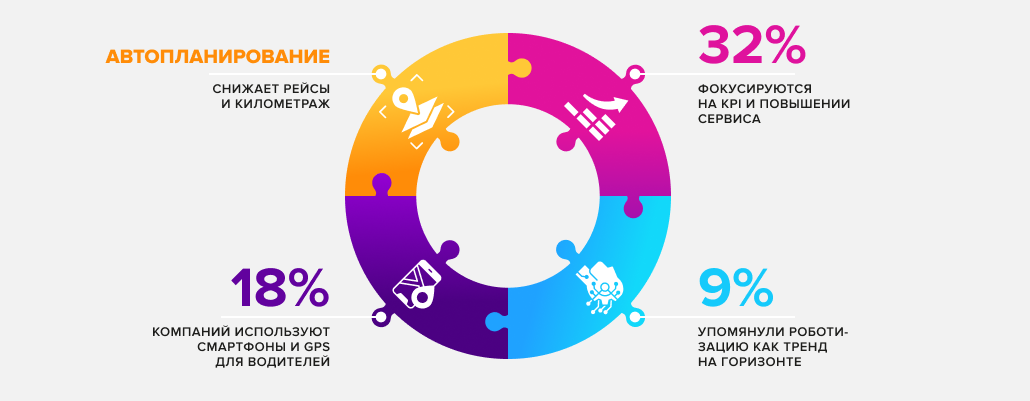

Тренды и решения: Многие тренды в доставке мы уже описали: автопланирование маршрутов (№1 по популярности в ответах), мобильные технологии для водителей, повышение service-level и роботизация. Подчеркнем некоторые из них:

- Внедрение программ для автоматического планирования маршрутов городской доставки: это отмечали практически все, кто еще не внедрил, как приоритет. Команда Relog рекомендует начинать именно с этого шага для плановой B2B-доставки. Инвестиции в TMS/маршрутизатор окупаются уменьшением числа рейсов и километража.

- Мобильные приложения и трекеры для водителей: тренд на оснащение водителей смартфонами с приложением доставки. В нем водитель видит свой маршрут, отмечает статусы (“отгрузил”, “в пути”, “доставлено”), может сфотографировать накладную или товар при доставке. Диспетчер все это видит в режиме онлайн. 18% компаний в опросе упомянули мобильные технологии как важный тренд. GPS-трекеры устанавливаются на машины (либо данные берутся из телефона водителя) – и это тоже стандарт современности.

- Повышение Service-level: многие респонденты 32% прямо указали “Повышение SLA” как тренд, имея в виду ориентацию на строгие показатели уровня сервиса. Проявление этого – введение KPI для доставки (доля в окне, удовлетворенность клиентов, etc.) и стремление их улучшать. По сути, логисты начинают думать, как маркетологи: не просто довезти товар, а обеспечить клиентский сервис.

- Роботизация доставки: 9% упомянули роботизацию как тренд на горизонте, хоть пока и не реализованный. Речь про доставки беспилотниками, роботами-курьерами. Хотя сегодня это эксперименты, индустрия видит в них будущее, особенно для адресной доставки мелких заказов (что ближе к B2C, но и внутри складов/РЦ роботы могут перемещать грузы к машинам).

Конкретные действия, которые уже предпринимаются многими FMCG-компаниями для улучшения доставки: создание диспетчерских центров мониторинга, которые в реальном времени отслеживают все рейсы; внедрение системы оповещения клиентов (SMS за пару часов до прибытия, звонок-автоинформер за 15 минут и т.д.); обратная связь после доставки – например, отправка магазинам формы оценки “как прошла доставка?” для сбора предложений. Кстати, по опросу 23% компаний уже используют формы обратной связи или опросы NPS после доставки, чтобы измерять удовлетворенность. Около 27% внедрили трекинг доставки на карте для клиентов (отправляют ссылку), и примерно столько же – SMS-уведомления о статусе заказа. Это элементы, ранее характерные для B2C, теперь приходят в B2B-сектор.

Применение AI: как отмечалось, прямое применение ИИ в управлении доставкой пока редкость. Только 20% компаний из опрошенных упомянули о использовании AI инструментов в своей работе. Однако перспективы понятны: динамическая оптимизация маршрутов на лету с помощью AI (учитывая фактическую дорожную обстановку и выполнение предыдущих точек), предиктивное обслуживание транспорта (алгоритм подскажет, когда грузовику нужна профилактика, чтобы не допустить поломки на маршруте) и умные ассистенты для диспетчера (подсказывающие, что делать при тех или иных отклонениях).

Взаимодействие с торговыми точками (клиентами)

Последнее звено – сами розничные клиенты, магазины, точки продаж, HoReCa, куда прибывает товар. Здесь логистическая служба сталкивается с отдельным набором проблем и задач.

Проблемы: Три наиболее распространенные проблемы работы с B2B-клиентами из нашего опроса:

- Задержка оплаты со стороны клиентов. 23% указали на просрочки платежей от торговых точек как проблему. Это скорее финансовый аспект, но он влияет и на доставку: если у магазина долг, поставщик может приостановить отгрузки, что сбивает график и планы. Или приходится тратить ресурсы на управление дебиторкой, а не на сервис.

- Быстрые изменения в сети клиентов. Многие отмечают, что торговые точки часто открываются и закрываются с коротким уведомлением. Например, мелкие магазины могут внезапно прекратить работу, не предупредив поставщика, – машина приезжает, а там закрыто. Или, наоборот, открылся новый магазин, и нужно срочно включать его в маршрут. Такие резкие перемены затрудняют планирование доставки. 23% упомянули эту проблему.

- Ошибки в клиентской базе (дубляжи). 14% ответов касались того, что одна и та же торговая точка заведена в базе несколько раз под разными названиями. Это приводит к путанице: могут создаваться дублирующие заказы, или точка “Х” кажется новой, а на деле это старая “Y”. В итоге машина может дважды поехать по одному адресу или вообще пропустить его, считая, что уже отвезли. Такие ошибки – следствие несовершенства CRM-систем или человеческого фактора при заведении клиентов.

- Логистические трудности на стороне клиентов. Некоторые поставщики отмечают проблемы неорганизованности самих магазинов: заказы делают в последний момент, не подготовлены к приему (нет сотрудника для приемки, задержки с разгрузкой), отсутствуют удобные зоны разгрузки (машине негде встать) или оборудование (тележки, погрузчики). Встречаются жалобы на недоступность торговых точек для ТС – узкие дворы, запреты на въезд, из-за чего приходится использовать перекидку на мелкий транспорт. Также единично упоминались технические проблемы у клиентов – например, поломки холодильников, из-за которых поставку надо перенести. Все это вынуждает логистов быть гибкими, но порой приводит к срывам.

Тренды и решения: В работе с клиентами FMCG-компании стремятся выстроить долгосрочные, “цифровые” отношения. Несколько ключевых направлений:

- Омниканальность во взаимодействии. 27% респондентов выделили, что они переходят к омниканальной работе с клиентами – то есть используют оффлайн-визиты, онлайн-каналы, мобильные приложения, call-center в комплексе. Магазин теперь может сделать заказ через мобильное приложение дистрибьютора или через личный кабинет на сайте, помимо звонка торговому представителю. Также поддерживаются разные каналы коммуникации: кто-то предпочитает WhatsApp – и компания открывает прием заказов через чат-бот. Главное – быть доступным для клиента любым удобным способом.

- Использование CRM/CDP-систем. 27% отметили внедрение новых цифровых систем работы с клиентами (CRM, CDP). CRM (Customer Relationship Management) позволяет вести единую базу магазинов, истории заказов, контактов – что решает проблему дублей и пропавших данных. CDP (Customer Data Platform) – более продвинутые системы, объединяющие данные из разных каналов о поведении клиента. В контексте B2B это помогает персонализировать подход к каждой торговой точке (учесть ее размеры, предпочтения в ассортименте, частоту заказов). Благодаря этим системам клиентская база поддерживается в актуальном состоянии, новые точки быстро вносятся, закрытые – деактивируются, что снижает ошибки в адресах и дублях.

- Персональные предложения и подписные модели. 18% упомянули, что стремятся делать персональные акции для клиентов – например, индивидуальные скидки на те товары, которые конкретно этой точке важны (на основе анализа ее продаж). Также 14% говорят о подписной модели работы с торговыми сетями. Подразумевается некая регулярная подписка на сервис: например, магазин платит фиксированную сумму или берет на себя обязательство определенного объема, а дистрибьютор гарантирует приоритетную доставку, специальные условия, автоматический завоз ходовых позиций раз в неделю без заказа. Такие модели только начинают внедряться, но они призваны повысить прогнозируемость для обеих сторон и закрепить долгосрочное сотрудничество (по аналогии с подписками в B2C-сегменте, но адаптировано к B2B).

- Улучшение сервиса для магазинов. Инструменты повышения уровня сервиса, как уже частично обсуждалось: отслеживание доставки (дать клиенту видеть статус), обратная связь (опрос после доставки). Наши данные: 27% внедрили трекинг, 23% – обратную связь, 5% сделали “горячую линию” сервисного центра для клиентов. В перспективе, возможно, появятся порталы самообслуживания для магазинов, где они смогут не только заказывать товар, но и отслеживать все свои доставки, видеть документы, оставлять отзывы – некоторые компании уже двигаются в этом направлении. Все это формирует лояльность: когда розничный клиент чувствует, что о нем заботятся и дают инструменты, похожие на B2C-сервисы, он охотнее работает с таким поставщиком.

В итоге взаимодействие с B2B-клиентами все более опирается на данные и персонализацию. Если раньше логистический отдел имел дело с клиентом только в момент доставки (привез товар, отдал накладную), то теперь коммуникация идет постоянно: уведомления, согласование окон, сбор обратной связи. Это ставит перед логистикой новые задачи – например, необходимо обучать водителей основам клиентского сервиса, ведь они – лицо компании при вручении товара. Водитель должен не просто привезти, но и корректно общаться, решить на месте мелкие проблемы (заменить товар, если брак, помочь занести внутрь по просьбе клиента). Некоторые дистрибьюторы уже вводят метрики удовлетворенности по водителям (оценка магазина после выгрузки) и используют это для премирования. В условиях, когда товарные матрицы и цены у конкурентов схожи, именно сервис доставки может стать дифференциатором на B2B-рынке.

Мнение эксперта

Андрей Калоша

Заместитель директора по административному управлению

бизнес-единицы «Ренна-Дистрибуция» ГК «Ренна»

Сегодня логистика FMCG сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые охватывают весь цикл поставок – от работы торговых представителей до доставки товаров конечным клиентам. Важным становится не просто внедрение цифровых решений, но и эффективная работа с собранными данными.

В области управления торговыми представителями и отделами продаж ключевым вызовом является не только введение систем контроля, таких как GPS-трекинг или мобильные CRM, но и грамотная обработка полученной информации. Современные решения обязаны включать автоматизацию планирования визитов, выявление территорий с неравномерным покрытием, анализ сезонных трендов и обязательно предиктивную аналитику, а не ограничиваться постфактум-отчётами.

Склады и процессы обработки заказов также требуют внимания. Практика показывает, что одни только WMS-системы не обеспечивают необходимый прирост производительности. Альтернативой могут служить системы автоматизации – pick-to-light, конвейерные линии и роботизация. Однако на текущий момент они имеют существенные ограничения, главным из которых является высокая стоимость внедрения и эксплуатации. В этой области перспективно выглядят снижение стоимости автоматизированных линий, развитие систем компьютерного зрения для оперативного контроля комплектации заказов и интеграция предиктивных алгоритмов.

В сегменте транспортных операций и доставки наблюдается активное развитие TMS-систем. Тем не менее, на практике они не закрывают всех потребностей бизнеса. Необходимость ручной корректировки маршрутов, учет специфики отдельных бизнес-процессов, необходимость специализации водителей и значительные затраты на аналитические процессы внедрения ограничивают повсеместное использование TMS как универсального инструмента. Решением здесь могут стать ML-технологии, которые значительно упростят адаптацию решений под конкретные задачи. Однако внедрение таких систем потребует высококвалифицированных разработчиков с хорошей научной базой.

В целом, несмотря на очевидные преимущества цифровизации, в логистике FMCG сохраняются серьезные препятствия. Технологические решения остаются дорогостоящими и сложными для реализации, требуется глубокая специализация IT-сервисов под разные типы товаров и модели бизнеса. Будущее логистики лежит в плоскости персонализированных цифровых решений, однако для их реализации необходимо преодолеть ряд технологических и организационных барьеров.

Мнение эксперта

Василий Дёмин

Исполнительный директор консалтинговой компании

ООО «КСЛ»

Городская доставка в части исполнения и скорости исполнения заказов стала одним из важных конкурентных преимуществ для компаний и вообще — конкурентной характеристикой. Либо ты дорогой и неэффективный с точки зрения логистики, и тогда ранее завоеванные конкурентные преимущества компания постепенно сдаёт, теряя свою клиентскую базу.

Научиться делать так, чтобы исполнение заказа, скажем, с доставкой до клиента, стоило не полторы тысячи рублей, а 150–200 рублей — это огромный вызов. Решение под этот вызов находят единицы компаний, которые смогли снизить себестоимость не за счёт найма более дешёвого персонала, которого практически уже не осталось, а за счёт оптимизационных движков.

Например, за счёт лучшей маршрутизации по городу, правильной агрегации заказов, вычищения всех NVA — операций, не приносящих ценности во время исполнения заказов. Например, связь курьера или водителя в проблемных ситуациях — это, как правило, взаимодействие с оператором, которое в обычных компаниях состоит из десятков действий и отнимает у курьера много времени. Это, или по крайней мере большая часть этого, может быть автоматизировано.

То же самое на складах — переход к простым, быстрым операциям вместо усложнённых процессов, которые существуют на большинстве складов.

Такие практики уже существуют — лучшие практики, их немного, но именно эти компании становятся лидерами и занимают ниши.

Практические кейсы и примеры

Теоретические выводы исследования подкреплены кейсами из практики – реальным примерами того, как компании преодолевают трудности последней мили и внедряют новые подходы. Мы отобрали несколько показательных историй, отражающих разные аспекты – от крупного бизнеса до малого предпринимательства.

Кейс 1: Федеральный ритейлер оптимизирует городскую доставку

Крупная торговая сеть (более 1000 магазинов по стране, преимущественно супермаркеты) столкнулась с проблемой неэффективной доставки по Москве: из-за дневных ограничений и пробок машины делали всего 3–4 точки за рейс при плановых 6, и часто опаздывали к утреннему окну магазинов. Решением стало внедрение ночного распределительного центра на окраине Москвы. Ритейлер арендовал площадку в черте города, куда поздно вечером свозятся товары из основного Подмосковного РЦ крупнотоннажными фурами. Ночью на площадке происходит разборка и сортировка по маршрутам, и уже с 4–5 утра небольшие грузовики (5-тонники) разносят товары по магазинам внутри города, успевая до открытия. Этот проект позволил: а) Увеличить среднее число точек на маршрут с 4 до 7 (меньше пробег между близко расположенными точками); б) Сократить опоздания на 80% – доставка осуществляется в свободное от трафика время; в) Уменьшить расходы на штрафы и простои, связанные с пропусками, на 15%. Хотя проект потребовал дополнительных затрат на аренду и ночную смену, за счёт эффекта масштаба (обслуживаются все магазины города) ритейлер получил экономический выигрыш и главное – повысил надёжность сервиса. Этот кейс демонстрирует, что гибкость в организации сети (добавление промежуточного звена) и работа в ночное время могут существенно улучшить показатели последней мили в мегаполисе.

Кейс 2: Малый производитель автоматизирует доставку и сотрудничает с партнёрами

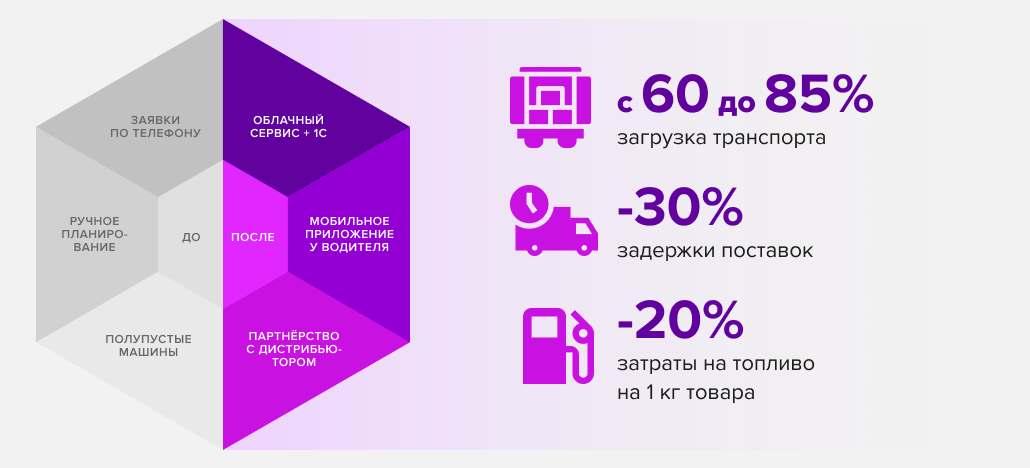

Небольшая компания из Татарстана, занимающаяся производством кондитерской продукции, осуществляет поставки в ~50 магазинов своего региона и соседних областей. Ранее вся логистика строилась «вручную»: диспетчер по телефону принимал заявки, водители сами планировали объезды. Это приводило к хаосу – где-то забыли доставить, где-то приехали в выходной день, транспорт использовался неэффективно. В 2024 году владелец решил модернизировать подход: был внедрён облачный сервис для маршрутизации (недорогое готовое решение, интегрированное с 1С). Теперь заявки магазинов автоматически собираются за день, и система сама формирует оптимальные маршруты для двух имеющихся у компании Газелей. Водители получают маршрутные задания через мобильное приложение. Кроме того, производитель заключил партнёрство с крупным дистрибьютором напитков в своём городе: договорились, что совместно будут возить товары друг друга в отдалённые районы, чтобы не гонять полупустые машины. В результате за полгода удалось добиться впечатляющих результатов: средняя загрузка транспорта выросла с ~60% до 85%, число задержек поставок сократилось на 30%, а затраты на топливо в пересчёте на 1 кг доставленного товара снизились примерно на 20%. Довольны остались и магазины – теперь они точно знают, в какой день недели приедет машина, и могут планировать акции и выкладку. Данный пример показывает, что малый бизнес тоже может выиграть от цифровизации и кооперации: даже без огромных ресурсов, используя готовые ИТ- продукты и сотрудничая с коллегами, небольшой поставщик решил проблемы, которые казались неразрешимыми.

Кейс 3: Экологичный транспорт как конкурентное преимущество

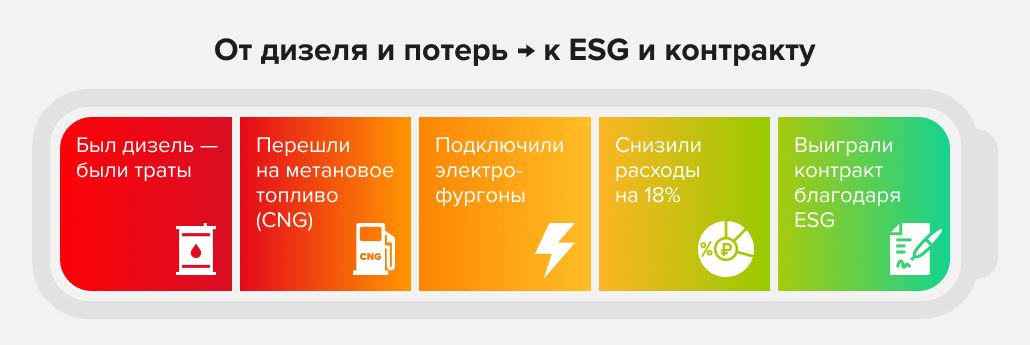

Один из дистрибьюторов продуктов питания по Московской области сделал ставку на экологизацию автопарка для повышения эффективности последней мили. Компания перевела значительную часть своих грузовиков (10 из 30 машин) на метановое топливо (CNG), установив газобаллонное оборудование, а также приобрела 2 электрических фургона для доставки в пределах МКАД. Эти решения были мотивированы не столько «зелёной повесткой», сколько практическими соображениями: метан стоит дешевле дизеля, а электротранспорт освобождает от некоторых городских ограничений и даёт преимущества при въезде на закрытые территории (некоторые ТЦ и бизнес-центры охотнее выдают пропуска электромобилям). В результате компания добилась снижения топливных расходов на 18% в расчёте на км пробега. Электрофургоны зарекомендовали себя на «0-ой миле» – доставке от РЦ компании до городских кулинарий и кафе: в день каждый фургон делает по 8–10 адресов, не тратя денег на топливо вовсе и требуя минимального техобслуживания. Да, первоначальные инвестиции были существенными, но в перспективе 5 лет они окупятся за счёт экономии. Кроме того, заказчики (сети кафе) положительно восприняли инициативу – для них, в свою очередь, важно отчитываться по ESG-показателям. Это позволило дистрибьютору выиграть новый контракт, где одним из критериев выбора подрядчика была «экологичность логистики». Кейс иллюстрирует тренд: устойчивые логистические решения начинают давать не только имиджевый, но и прямой коммерческий эффект, а на горизонте нескольких лет могут стать необходимым условием для работы в городах. Как отмечали в пресс-релизе торговой сети «Магнит», использование электротранспорта даёт двойную выгоду – и снижает выбросы, и экономит 20–25% расходов на эксплуатацию.

Кейс 4: Ритейлер и поставщик совместно внедряют систему отслеживания поставок

Крупная FMCG-сеть и один из её основных поставщиков бакалеи запустили пилотный проект по сквозному отслеживанию последней мили. Суть в том, что и у ритейлера, и у производителя теперь единая информация о статусе каждой доставки. Это стало возможным благодаря интеграции их ИТ-систем: при отгрузке товара на складе поставщика генерируется электронное уведомление, которое поступает в систему ритейлера. Далее перевозчик (третья сторона) в мобильном приложении отмечает все этапы: выезд, прибытие в магазин, передачу товара. Магазин, приняв товар, сразу же через систему подтверждает объём и время. Такая схема позволила радикально сократить коммуникационные разрывы: больше не требуется десяток звонков «Где машина?», исчезли споры «не довезли/не приняли» – все случаи автоматически фиксируются и разбираются на основе данных. Поставщик отмечает, что процент проблемных поставок снизился с ~5% до 1,5% за счёт прозрачности: теперь их логисты видят, где реально были задержки – например, конкретный магазин систематически тормозит приёмку, это стало видно из отчётов, и удалось найти решение (изменили временное окно доставки). Ритейлер, в свою очередь, повысил показатель On-shelf Availability (наличие товара на полке) на пару процентов, потому что вовремя узнаёт о сбое и может оперативно отреагировать (перераспределить товар со склада другого региона или хотя бы снять промо на этот товар, чтобы не разочаровать покупателей). Кейс демонстрирует, что обмен данными в режиме реального времени между всеми участниками последней мили – мощный инструмент повышения эффективности. Пока такие проекты в новинку, но через несколько лет они станут стандартом работы цепей поставок.

Эти кейсы – лишь несколько примеров. В реальности практически каждая компания ищет свои пути улучшения доставки. Кто-то роботизирует комплектовку заказов, кто-то перенастраивает ассортимент под логистику (например, формирует укрупнённые торговые единицы, чтобы ускорить приемку в магазине). Важно подчеркнуть: последняя миля – это область, где инновации непосредственно влияют на конкурентоспособность. Поэтому обмен лучшими практиками, пилотирование новых подходов – залог прогресса всей отрасли.

Выводы и рекомендации

Первая половина 2025 года показала, что доставка FMCG на “последней миле” становится сложнее, но одновременно технологичнее и качественнее. Сектор B2B-доставки претерпевает значительные изменения под влиянием роста онлайн-каналов, повышенных требований ритейла и появления новых технологий.